ミックスは音量バランスが命!楽器の正しい音量感を知る為の7つのテクニック

音楽制作におけるミックス作業は、各楽器の音色や空間的な配置をコントロールして、リスナーにとって聴き心地の良いサウンドにするという重要な工程です。初心者にとっては、どの楽器をどれくらいの音量バランスで配置すればいいのか、迷ってしまうことも多いかと思います。

プロのサウンドエンジニアたちは、長年の経験と試行錯誤を通じて、音楽ジャンルや個々の楽曲スタイルに合った最適な音量バランスを導き出し、各楽器がそれぞれの役割を最大限に発揮できるような音作りを施します。

今回は、各楽器の正しい音量感を知るのに役立ついくつかのテクニックについて解説します。

1. ジャンルを理解する

正しい音量バランスは、音楽ジャンルによって異なります。例えば、ロックは歪んだギターサウンドやパワフルなドラムが目立つように、高音と低音がブーストされたミックスバランスが好まれる傾向にあり、ポップスはボーカルメロディーが最も中心になるようなバランスが施されます。

まずはこういったジャンルごとの特徴を知っておくことで、最適な楽器バランスを見つけやすくなるだけでなく、様々なジャンルの音楽に触れることで、音楽の世界をより深く理解することができます。

2. リファレンストラックを活用する

ミックスやマスタリングの際に、目標とするサウンドの楽曲(リファレンストラック)を参考にすると、音量バランスの決定や音作りが格段にしやすくなります。リファレンストラックは、自分の楽曲とジャンルや雰囲気が近いものを選び、音量を揃えて聞き比べながら作業を進めます。

リファレンストラックは1曲だけでなく、複数用意して比較すると、より客観的に自分の楽曲を評価できます。ただし、リファレンストラックをそっくりそのまま真似するのではなく、あくまで参考程度に留めておいて、自分だけのオリジナリティを追求することが大切です。

3. ドラムとベースから始める

ミックスにおいて、まず土台となるリズムセクションを固めることは非常に重要です。そのため、ローエンドを支えるキックドラムやベースから制作を始めるというアプローチは、多くのプロデューサーやビートメイカーが取り入れている手法とされています。

ドラムとベースに焦点を当てることで、楽曲のグルーヴ感や全体の雰囲気を早い段階で掴むことができます。 ベースラインが楽曲のコード進行を支え、ドラムパターンがリズムとエネルギーを生み出すことで、楽曲の骨格となる部分が形成されます。

ドラムとベースのバランスを固めてしまったら、そこを中心に他の楽器のバランスを取っていくと、最適な音量バランスが得られやすくなります。

→ダンスミュージックのキック&ベースミキシングのやり方【DTM】

4. ソロボタンは多用しない

音楽制作において、ソロボタンは特定のトラックの音を確認する際に便利な機能ですが、多用は避けるべきです。ソロで聴いていると他のトラックとの関係性や楽曲全体のバランスを無視してしまい、ミキシングやアレンジの判断を誤る可能性があるからです。

例えば、ソロで聴いた時に素晴らしいギターサウンドでも、他の楽器と合わせると埋もれてしまっていたり、ベースとぶつかっているということもあります。逆に、ソロでは物足りなく感じる音も、楽曲全体では重要な役割を果たしているかもしれません。

ソロボタンはあくまで一時的な確認ツールとして使い、最終的な判断は必ず全体のバランスを聴きながら行うように心がけましょう。

5. 低音量で聴く

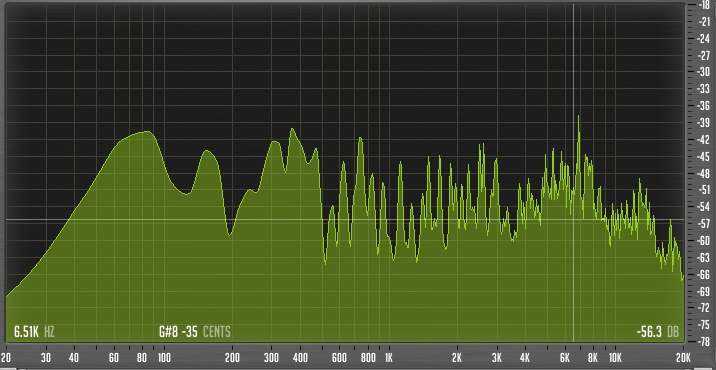

ミックスの音量バランスを調整する際、低音量で聴くことで常にフラットな状態で全体を確認することができます。その理由は、人間の聴覚特性と密接に関係しています。

1. 周波数バランスの把握

人間の耳は、音量によって聴こえ方が変化します。大きな音で聴くと、低音域のエネルギーが強調されやすく、高音域が埋もれがちになります。逆に、小さな音で聴くと、よりフラットな周波数特性で聴こえるため、各楽器の音量バランスや定位を正確に把握しやすくなります。

2. ダイナミクスの確認

音量を上げると、音の強弱(ダイナミクス)が圧縮されて聴こえる為、音量の抑揚や繊細なニュアンスが掴みづらくなります。小さな音量で聴くことで、コンプレッサーやリミッターなどの効果を客観的に判断し、自然なダイナミクスを維持することができます。

3. 聴覚疲労の軽減

大きな音で長時間聴き続けると、聴覚が疲労し、音の判断が鈍ってしまいます。低音量で聴くことで、聴覚疲労を軽減し、より長時間にわたって正確な判断を続けることができます。

6. モノラルでの確認も忘れずに

モノラルで聴くことで、位相の問題や周波数マスキングなどを発見しやすくなります。モノラルでも良好なミックスは、様々な再生環境で安定した音質を保てます。→ステレオとモノラルの違い | ミキシングするときはどっちを使う?

モノラル状態でミックス全体を確認することで、ステレオでは隠れてしまう位相の問題を検出し、修正するのに有効です。例えば、左右に振った楽器がモノラルとして一つに重なることで、音が打ち消し合ったり、不自然になることがよくあります。

また、モノラルミックスでは低音域のバランスが把握しやすくなり、各楽器の低音域の量やバランスを適切に調整しやすくなるというメリットもあります。モノラル再生環境でもバランスが崩れないミックスを作成できれば、どのような再生機器でも自然なサウンドを出力することができます。

7. 色んなリスニング機器で確認する

ミックスの音量バランスを確認する際、様々な再生機器で確認することは、周波数特性や再生環境の違いに対応し、より多くのリスナーにとって聴きやすいバランスを実現するために重要です。

各再生機器はスピーカーやヘッドホンの種類によって周波数特性が異なり、ある機器では低音が強調される一方で、別の機器では高音が目立つといったことが起こります。様々な機器で確認することで、特定の機器に偏ったバランスになっていないか、どの周波数帯域が強調されやすいかなどを把握し、よりバランスの取れたミックスに仕上げることができます。

通常、リスナーの再生環境は自宅のオーディオシステム、スマートフォン、カーオーディオ、イヤホンなど色んな再生機器で聴かれることが想定されるので、それぞれの環境によって音量や音響特性が大きく異なります。特定の環境でしかバランスが取れていないミックスは、他の環境では聴きづらくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

まとめ

音楽制作において、各楽器の正しい音量バランスを見つけることは、楽曲の完成度を左右する重要な要素です。ジャンルを理解し、リファレンストラックを活用することで、理想のサウンドを見失うことなく、目標とするサウンドに近づけることができます。

完成したら、最後に様々なリスニング環境で確認することで、特定の機器や環境に偏らない、バランスの取れたミックスを実現できます。これらのテクニックを駆使し、根気強く試行錯誤を重ねることで、あなたの楽曲はより魅力的なサウンドへと進化することでしょう。

以上、「ミックスは音量バランスが命!楽器の正しい音量感を知る為の7つのテクニック」でした。