楽曲をプロレベルに!サウンドクオリティを劇的に向上させる7つのテクニック

自分で作った曲を聴き返したとき、「プロの曲と比べて何かが足りない…」「イメージした曲調がうまく表現できていない…」と感じた経験はありませんか?

音楽クリエイターにとって、自作の楽曲をプロフェッショナルな品質に引き上げることは、常に追い求めるべき目標です。 作曲家として、自分の作品をより洗練させ、リスナーに感動を与える音楽体験を提供したいと願うのは当然のことです。

そこでこの記事では、自作曲をプロクオリティへと昇華させるために欠かせない、7つの重要な要素についてご紹介していきます。

1. ゴール目標となる"リファレンス音源"を用意する

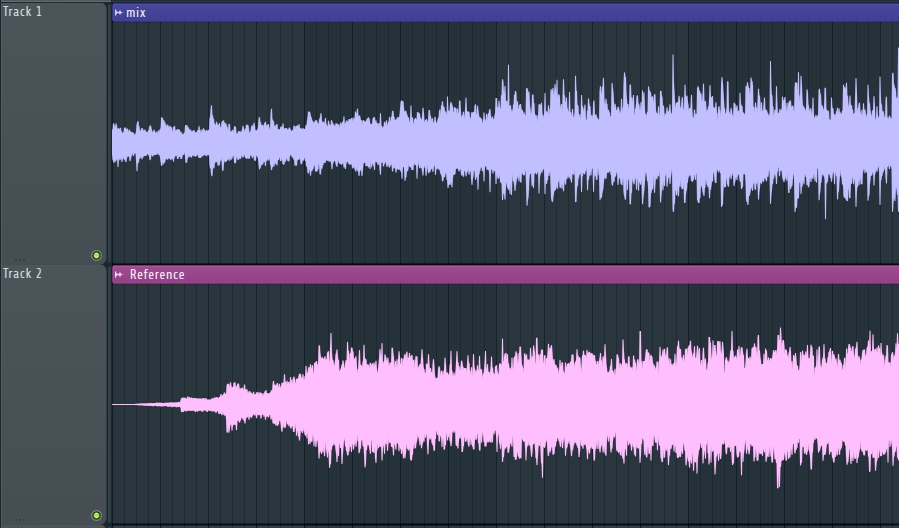

目指すべき理想のサウンドのゴールを示してくれる参考音源(リファレンス)を用意することは、ミックス作業中に迷子にならないための、非常に重要な羅針盤となります。

「完全にゼロからオリジナルを生み出すんだ!」という意気込みも大切ではありますが、どんな分野でも、まずは先人やプロフェッショナルの優れた作品から学ぶのが上達への近道です。

自分の曲のハイハットは大きすぎないか?ボーカルは他の楽器に埋もれたり、逆に浮きすぎたりしていないか? ミックス作業に集中するあまり、客観的な判断ができなくなってしまうことはよくあります。

特に音楽制作を始めたばかりの頃は、常にリファレンス音源と比較しながら作業を進めることで、サウンドバランスに対する正しい感覚を養うことができます。

→【ジャンル別】高品質ミックス&マスタリングのお手本音源5選

2. 音質は素材で決まる!クオリティの高い音源を揃える

音楽制作において、元となるソフトウェア音源やサンプル素材の品質は、最終的なサウンドクオリティに大きな影響を与えます。質の低い素材をどんなにミックスしても、決して最高のサウンドにはなりません。プロレベルのトラックを目指すなら、初期投資として高品質な音源ライブラリやプラグインを厳選して揃えることも必要かもしれません。

何を選べば良いか迷ったら、あなたが目標とするサウンドを作り出すプロデューサーがどんなツールを使っているかをリサーチしてみて、それを参考にしてみるのも有効な手段です。

→【DTM】プロも愛用!高品質サンプルパックメーカーおすすめ5選

「音源コレクター」で終わらないために

筆者もDTMを始めた頃、様々なシンセやサンプルパックに目移りし、無料配布やセール品を見つけてはダウンロードを繰り返し、気づけば1万を超える数の音源サンプルを抱え込んでいました。しかし、今となってはその大部分がフォルダで眠っており、使われることはほとんどありません。

「期間限定無料」「大幅割引」といった言葉に惹かれ、つい手を出してしまう気持ちはよく分かりますが、結果的に使わないコレクションが増えるだけ、という経験を持つ方も少なくないでしょう。安価な製品に少しずつお金を使うよりも、最初に本当に質の高いシンセやサンプルを少数精鋭で揃える方が、長い目で見れば賢明な投資となり、無駄な出費を抑えられることもあります。

3. 主役は誰?トラックの優先順位を明確にする

ミックスには数多くの楽器やサウンドが存在します。その中で、どのトラックが最も重要なのか、あらかじめ自分の中で優先順位を決めておくことが重要です。

ミックスにおける「音のスペース」は限られています。ボーカルもギターもキックも、すべての要素を同じボリューム感で際立たせることは物理的に不可能です。重要なトラックから順にスペースを割り当てていくことで、各トラックが互いに干渉するのを防ぎながら、最終的な音圧も確保しやすくなります。

まずは「何を聴かせたいのか」をしっかり把握することがスタートラインです。トラックの重要度は、音楽ジャンルやその時々のトレンドによっても変化するため、常に最新のヒット曲を聴いたり、音楽情報を積極的に収集して、時代の流れを掴んでおくことも大切です。

4. 悩んだときは「引き算」アレンジ

DTM初心者が誤解しやすいこととして、「トラック数は多ければ多いほど良いサウンドになる」という思い込みがあります。トラック数が多いこと自体が悪ではありませんが、経験豊富なクリエイターほど「引き算のアレンジ」を重視ている傾向にあります。

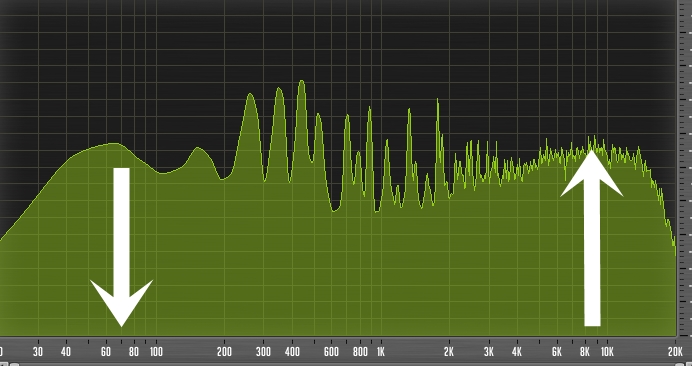

常に新しい音を足したり、既存の音をブースト(強調)するのではなく、むしろ余計な音を削除したり、EQで不要な周波数帯域をカットすることで、サウンドの濁りを取り除き、結果的にクリアで力強いミックスになることの方が多いのです。

→EQ(イコライザー)で不要な響きをカットしてスッキリさせよう

プロのエンジニアやプロデューサーは、まず「削除できるトラックはないか?」という視点からミックスを始めるとも言われています。一見トラック数が多く見えるプロのプロジェクトも、よく見るとオートメーション専用トラックなどが多く、実際に音を出しているトラック数はそれほど多くないケースも珍しくありません。

5. ミックスの基礎 : 絶妙な音量バランスを追求する

各トラックのボリューム調整は、ミックス作業における最も基本的かつ重要な要素であり、適切な音量バランスの調整が、ミックスダウン工程の大部分を占めます。

リファレンストラックを参考にしながら、トラックの重要度順に音量を設定していきますが、ここでも安易にブーストするのではなく、できるだけフェーダーを下げて(マイナス方向に動かして)音のスペースを作り出すことです。

例えば、「高域が少し物足りないな」と感じた場合、ギターやシンセのボリュームを上げるのではなく、まずベースやキックなどの低音楽器の不要な低域をカットすることで、相対的に高域が聴こえやすくなります。それでも足りない場合に、初めてブーストを検討するのが良いでしょう。

次に、楽曲の骨格となる重要な楽器(例えばボーカルやドラムのキックなど)の音量は、全体のバランスの基準となるため、一度決めたらむやみに動かさないように心がけましょう。

例えば、最初にキックを基準にバランスを取り始めたのに、後から「やっぱりキックが大きいかな…」とフェーダーを動かしてしまうと、それに応じて他のすべてのトラックのバランスも崩れてしまい、いつまで経っても最適なバランス感が見つかりません。

楽曲の中心となるトラックを明確な基準点とし、他の楽器の音量をそれに合わせて調整していくことで、スムーズにバランスを決定できます。

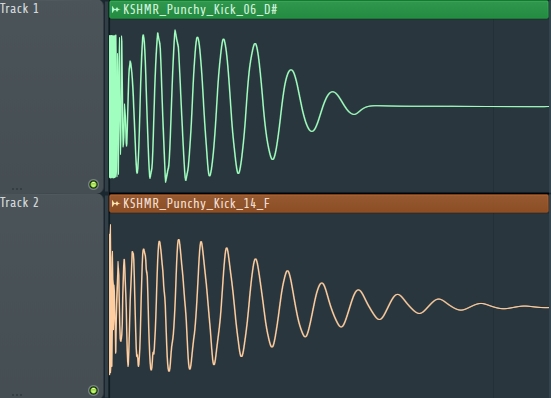

6. 音を重ねる!サウンドレイヤーの活用

音楽制作における「レイヤー(Layering)」とは、文字通り2つ以上のサウンドを重ね合わせるテクニックを指します。デジタルミュージック、特にEDMの分野では、キックドラムやスネアドラム、リードシンセサイザーからコードバッキングに至るまで、ほぼすべてのパートでサウンドレイヤーが積極的に用いられています。

レイヤーは奥が深く、単に音を重ねるだけでは効果は得られません。レイヤーの基本は、それぞれのサウンドが持つ特性を活かし、足りない周波数帯域や質感を補い合うことにあります。そのため、EQなどを用いて各サウンドの周波数帯域を整理し、干渉しないように「住み分け」をしっかり行うことが不可欠です。

適切な処理をせずに音を重ねると、周波数が衝突し、かえってサウンド全体が濁ってしまったり、こもった印象になる原因となるため注意が必要です。

→【DTM】サウンドを強化するレイヤーテクニック10のヒント

7. 制作へのこだわりを貫き通す

音楽は、感情を伝えるアートです。作者の情熱や伝えたいメッセージ、独自のこだわりを音楽に込めることで、リスナーの心に深く響く、強いインパクトを持った作品が生まれます。

自分だけのユニークなサウンドを創造するために、様々なエフェクトやサウンドメイキングのテクニックを駆使し、サウンドデザインに十分な時間を費やすようにしましょう。それが、他の多くの楽曲との差別化につながります。

「神は細部に宿る」という格言があるように、一回聴いただけでは分かりにくいような細かな調整や、膨大な手間がかかる作業であっても、妥協せずに取り組む姿勢こそが、自身の楽曲をプロフェッショナルな作品へと昇華させる鍵となります。

まとめ

この記事では、自作曲のクオリティをプロレベルに引き上げるために意識すべき7つの要素について解説しました。

- ゴール目標となる"リファレンス音源"を用意する

- 音質は素材で決まる!クオリティの高い音源を揃える

- 主役は誰?トラックの優先順位を明確にする

- 悩んだときは「引き算」アレンジ

- ミックスの基礎:絶妙な音量バランスを追求する

- 音を重ねる!サウンドレイヤーの活用

- 制作へのこだわりを貫き通す

楽曲制作において、アレンジ、リズム、メロディー、コード進行といった楽曲構成要素や、ミックス・マスタリングの技術そのものも、プロフェッショナルな作品作りには不可欠です。

しかし、今回ご紹介した7つの要素にも注意を払うことで、楽曲はさらに輝きを増すはずです。プロのテクニックを学び、そこに自身のアイデアを融合させながら、音楽制作のスキルをさらに高めていきましょう。

以上、「楽曲をプロレベルに!サウンドクオリティを劇的に向上させる7つのテクニック」でした。

音楽制作に役立つ10のミックスヒント【DTM】

【DTM】ミックスの壁を越える!プロのようなサウンドに近づける5つのヒント