こもった音をクリアにするたった3つのこと【DTM】

自分の楽曲がプロの楽曲に比べるとなんだか濁って聴こえる・・・という経験はDTMerなら誰もが味わったことがあると思います。

プロの楽曲は楽器ごとの解像度が高く、手前に張り付くようにくっきり聴こえるのが特徴です。濁りを解消する為に複雑な手法を使っているわけでもなく、意外とシンプルなテクニックだけでもスッキリとした音像に仕上げることは可能です。

今回はミックスに明るさを与え、クリアな音源に仕上げる為のたった3つの方法について解説します。

1. 高音と低音のフィルタリング

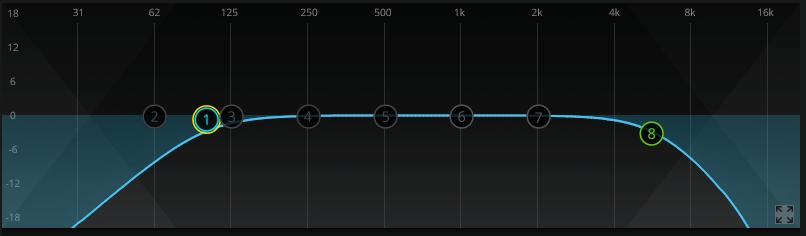

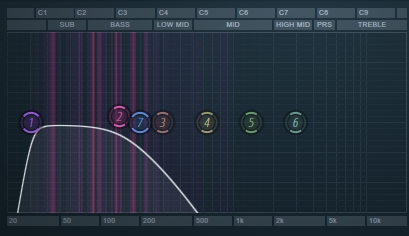

一番簡単で効果的な方法がフィルターを使い、各楽器ごとの不要な低音や高音を取り除くということです。ミックス内の各楽器はそれぞれを住み分けし、スペースを奪い合うことなく配置する必要があります。

EDMのようないくつものサウンドを使用したり、多くのトラックをレイヤーする場合も同じです。

例えば、ベースを2本使う場合にも、片方はローエンド用のサブベースの帯域で、もう片方はローミッドのベースキャラクターを位置付けるポジションでしっかりとフィルタリングことで、それぞれのベースの役割を明確にします。

フィルタリング処理をすると楽器単体で鳴らした場合に弱々しいペラペラな音に感じることがありますが、楽器単体の音質よりも、常にミックスの全体を考えて判断することが重要です。

2. リバーブ処理

リバーブは音楽制作において空間感や奥行きを与えるための重要なエフェクトですが、誤った使い方をすると低音が飽和し、ミックス全体がにごってしまうことがあります。

この問題を解決するためのいくつかのポイントがあります。

低音楽器のリバーブ

SE的な使い方で、あえてキックドラムにリバーブをかける場合や特殊な演出を除いて、基本的には低音楽器にリバーブをかけることはあまり良くないとされています。

低音の持つエネルギーは強く、リバーブをかけると一気にミックス全体を濁らせてしまいます。

低音にリバーブをかける場合はDecayをかなり短くして、耳でわからないぐらいうっすらかけるのがコツです。

リバーブのフィルタリング

一つ目に説明したフィルタリング処理がリバーブにも効果的です。

フルレンジのリバーブ信号は単純に楽器をいくつも重ねた状態と同じことなので、しっかりと上下のフィルター処理をしないと音像がぼやけて、原音を奥に引っ込めてしまいます。

ほとんどのリバーブプラグインには「ローカット」のパラメーターが付いているので、しっかりとリバーブの低音はカットしましょう。

リバーブテール

リバーブのテール部分(残響音)が次に鳴る音に被ってしまうこともミックスを濁らせる原因になります。

例えばスネアにリバーブをかける場合には、しっかりとテールの長さを調節する必要があり、次にスネアが鳴るまでにはリバーブテールが消えていることが理想です。

Decayタイムを適切にする為の計算式は以下の通りです。

60,000÷楽曲のBPM=4分音符の長さ

これを目安にスネアにかけるリバーブの長さを調節してみてください。

3. サンプルの重なりとスミアリング

現在の音源サンプルのクオリティは素晴らしいですが、正しく配置しないと濁りの原因となります。

特に最近よく使われる808系のサンプルを連続して使う場合に、しっかりとテール部分をカットして次のサンプルが鳴る前にカットする必要があります。

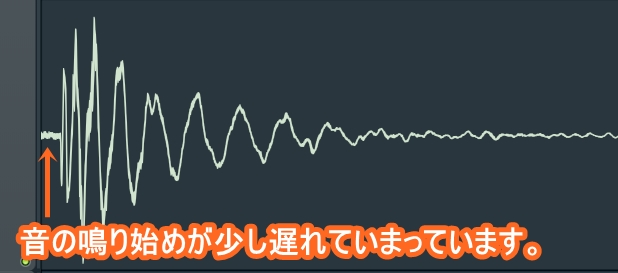

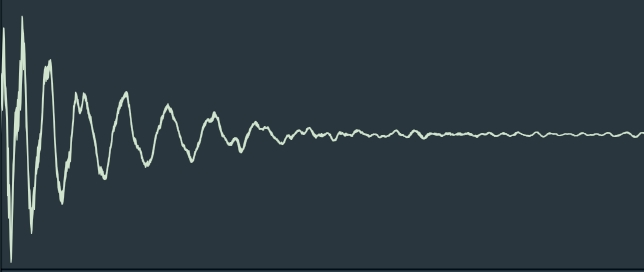

次に、これもキックやスネアサンプルによくあることですが、一番パンチのある最大音量部分が後ろにズレてしまったりしている場合もあるので、しっかりと小節の頭に波形の最大部分が当たるように配置しましょう。

瞬間的なエネルギーを必要とする楽器にとって、トランジェント部分がズレてしまったり、他の音が重なってしまうことはあまり良くないです。

スミアリングとは位相によって起こる問題のこと

音源サンプルを使用する際の濁りの原因として、もう一つ位相の問題があります。

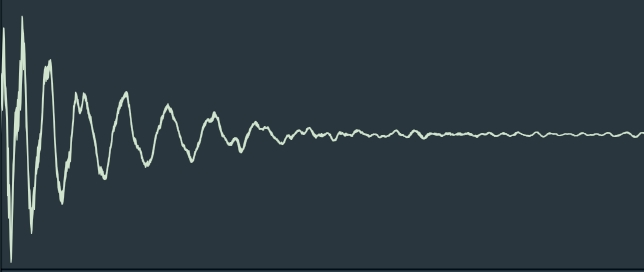

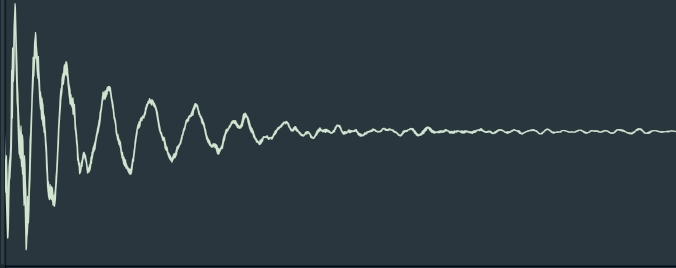

位相は、波形が時間的にどれだけずれているかを示すものであり、音の波形の波がプラス方向とマイナス方向で重なり合うと、相殺して打ち消し合ってしまいます。

例えば2つのキックサンプルをレイヤーする場合にトランジェント(音の立ち上がり)の部分の位相がズレていたりするとお互いを打ち消しあい、ミックス内で引っ込んでしまう可能性があります。

特に低音の波形は干渉しやすいので、基本的に音の波形はすべて上方向から始まるように揃えておくことで、スミアリングを回避することができます。

以上、濁ったミックスをクリアにするたった3つのことでした。