リバーブエフェクトのやってはいけない!8つの間違った使い方

ミキシング作業でトラックに残響音を付加するエフェクト「リバーブ」

前回のリバーブの種類とその効果についてでもお話したように、ミックス品質の向上の為にも必須のエフェクトではありますが、使い方を間違えるとミックス全体の濁りの原因になったりもします。

今回は初心者の方がついやってしまいがちな、リバーブエフェクトを使用する際にやってはいけない、5つの間違った使い方についてお話します。

1. リバーブをかけすぎる

音楽制作においてリバーブエフェクトは、使い方を間違えると逆にミックスを台無しにしてしまう諸刃の剣です。

「サウンドが良くなったように聞こえる」ことで、複数のトラックにリバーブをかけすぎてミックスを台無しにしてしまうことは、初心者プロデューサーにとってよくあるミスの一つです。

単体のトラックなら綺麗でも、複数のトラックに同じようにリバーブを追加していくと、バウンスする頃には濁った不明瞭なマスターになってしまうので、注意が必要です。

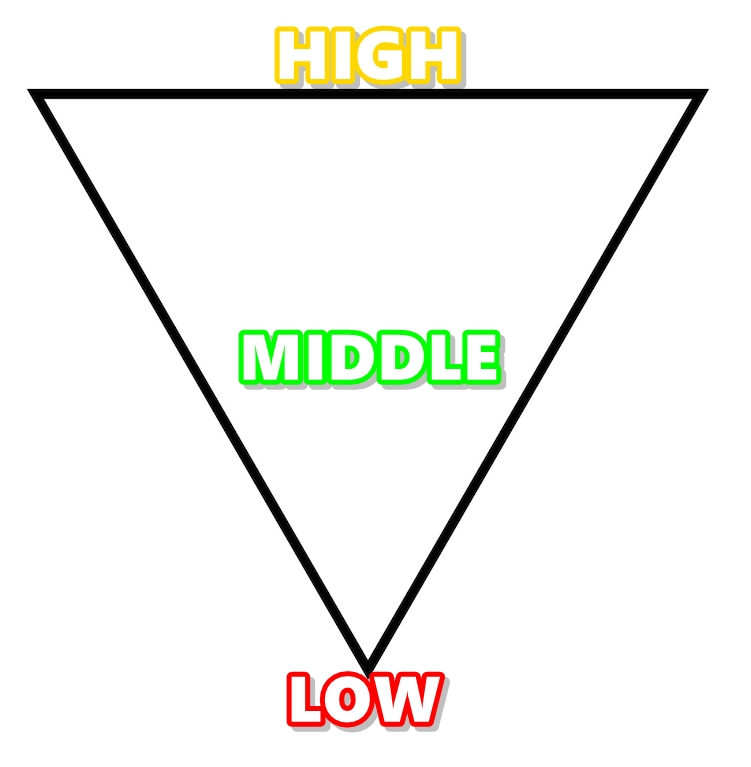

2. 低音にかける

キックやベースの低音部分にリバーブをかけることは基本的にはNGとされています。

例えばキックにリバーブをかけたい場合、ローカットとハイカットを使って「バチン」というアタック成分のみにかけるようにするといった工夫が必要です。

映画SEの用な音を意図的に作る場合以外は、基本的にはミックス全体の濁りの原因になるので低音にリバーブをかけるのは避けましょう。

3. Decayが長すぎる

「Decay=減衰音。」つまりリバーブのテールが長すぎる状態です。

残響音が濃い状態で次の音に被るのは、不協和音やマスキングの原因にもなるので基本的にはBPMに合わせてしっかりとDecayの調整をしましょう。

コード系の和音にリバーブをかける場合、テール部分を長くしすぎるとコードチェンジ時に次のコードに音が被ってしまい濁りの原因となります。

4. メインセクションでもそのまま

リバーブは音をミックス内の奥に引っ込める効果を持っています。

ヴァースで使用したウェットな空間系エフェクトをそのままサビやドロップでも使用するのは良くありません。

音圧を稼ぐ為にも全楽器が前面に出てきてほしいセクションの場合は、オートメーションを使ってリバーブを削るようにましょう。

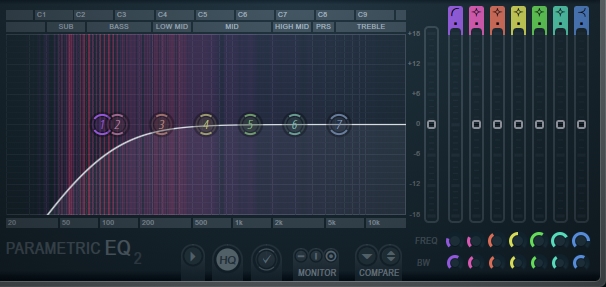

5. フィルターをかけていない

ドライサウンドと同様に、リバーブ成分に対してもフィルターを使って住み分けすることは重要です。

不要な低音をカットし、低音は中央に、高音になるほど広くワイドになるように調整することでリバーブ成分の住み分けが可能です。

100~200Hz以下は不要なリバーブ成分であることがほとんどなので、ハイパスフィルターを使ってカットするとミックス全体で良い結果が得られやすいです。

6. リバーブが足りない

基本的に邦楽はリバーブ成分が少ないと言われています。

空間系を嫌う傾向にあるのか、普段カラオケでもエコー無しで歌う人は「通」で分かっている。みたいな風潮がありますが、逆に声だけが浮いちゃっているようなサウンドもよく耳にします。

空間系エフェクトをかけた音源に対して「お風呂場みたい」と言われ、リバーブのかかり過ぎた音源は嫌われる傾向にあります。

海外の音源はどちらかというとかけないパートにはまったくかけず、逆にボーカルやリード系の上物楽器には十分にリバーブがかかっている印象です。

7. 種類が多すぎる

ミックス内に異なる空間が多すぎると、不自然に聞こえてしまうことがあります。

実際のレコーディング現場では一つの部屋ですべての録音を完結させることが多く、部屋、教会、ホール、洞窟、と色んな場所でレコーディングすることはほとんどありません。

あえて複数の空間を組み合わせたカオティックな空間表現を狙っている時以外は、なるべく1~2つのリバーブタイプにまとめた方が、リアルな自然な響きが得られます。

8. インサートとセンドの使い分け

リバーブをインサートではなくセンドとして使用すると、サウンドに対して違った雰囲気を与えることができます。

「センドとインサート」の意味の違いは、リバーブプラグインをトラックに直接挿すこと (インサート) と、Auxチャンネルを作成して、そこに信号を送信して経由する形(センド)です。

センドリバーブは微妙なエアー感を加えたり、ミックスをつなぎ合わせるより自然なリバーブサウンドに適している傾向があります。反対にインサートリバーブはより極端なリバーブエフェクトに適しています。

センドに送ったトラックごとにセンド量を変更することで、少なくすると近い距離、多くすると遠くの距離感を演出することができます。

1つのリバーブプラグインを複数のトラックで共有する形になるので、コンピュータのプロセッサパワーの節約にもつながります。

まとめ

リバーブエフェクトのやってはいけない、8つの間違いをご紹介しました。

- リバーブをかけすぎる

- 低音にかける

- Decayが長すぎる

- メインセクションでもそのまま

- フィルターをかけていない

- リバーブが足りない

- 種類が多すぎる

- インサートとセンドの使い分け

ミックス品質の向上に役立つエフェクトですが、使い方を間違えると音像のぼやけた濁ったマスターになってしまう可能性があります。

すべてのトラックにリバーブをかけるよりも、ドライトラックとウェットトラックに分けて、低音部分の不要なリバーブ成分をカットすることでスッキリとした音源に仕上がります。

以上、「リバーブエフェクトのやってはいけない!8つの間違った使い方」でした。

※今回の内容YouTubeでも解説しています。