DTMにおける「ディザリング」とは?デジタルサウンドをより自然にする仕組みを解説

DTMによる楽曲制作を行っていると「ディザリング」という言葉に触れる機会があるかと思います。特に、完成した楽曲を書き出す際に設定項目として現れるため、「よく分からないまま、なんとなく有効にしている」という方も多いのではないでしょうか。

このディザリング、実はデジタルオーディオの品質を最終的に決定づける非常に重要なプロセスです。そこで今回は、ディザリングの仕組みや効果、そしてどのような場面で使うべきなのかについて、初心者の方にも分かりやすく詳しく解説していきます。

ディザリングとは?

ディザリング(Dithering)とは、デジタルオーディオのビット深度を低いものに変換する際に発生する音質劣化を最小限に抑えるための技術です。

一言でいうと、「わざと微小なノイズを加えることで、より自然な音質に聴こえるようにする処理」と覚えておくと良いでしょう。「ノイズを加えるのになぜ音質が良くなるの?」と不思議に思うかもしれませんが、これにはデジタルオーディオ特有の「量子化誤差」が深く関係しています。

ディザリングは、この量子化誤差によって生まれる不自然な歪みやノイズを目立たなくさせ、アナログ音源のような滑らかな音の減衰を再現する役割を担っているのです。

デジタルオーディオ信号の仕組み

ディザリングを理解するために、まずはデジタルオーディオの基本についておさらいしましょう。

マイクで録音した音声や楽器の音といったアナログの音波は、オーディオインターフェースなどを通じてコンピューターに取り込まれる際にデジタルの信号に変換されます。このプロセスをアナログ-デジタルコンバーター(ADC変換)といいます。逆に、パソコンの中のデジタル信号をスピーカーやヘッドホンから音として聴く際には、デジタル-アナログコンバーター(DAC変換)という逆のプロセスが必要になります。

サンプリングレートとビット深度

デジタルデータがどれだけ精密に元のアナログ音波を再現できるかは、主に2つの要素で決まります。

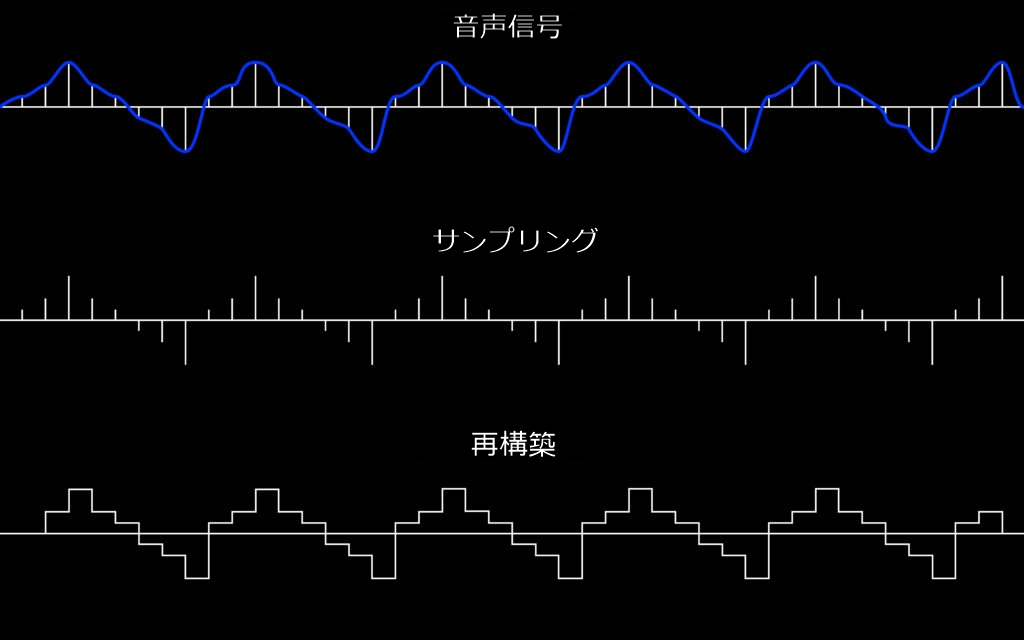

一つはサンプリングレートです。これは、1秒間に音の波を何回サンプリング(標本化)するかを示す数値で、音の高さ(周波数)の再現度に関わります。

そしてもう一つが、今回のテーマで非常に重要となるビット深度(ビットデプス)です。これは、一つのサンプルをどれだけ細かい段階で表現できるかを示す数値です。ビット深度が高いほど、より繊細な音量の違い(ダイナミックレンジ)を記録できます。

例えば、16bitは約6万5千段階、24bitは約1677万段階で音の大きさを表現できます。DTMでは一般的に24bitや32bit floatといった高い解像度で作業を行いますが、最終的にCDを作成する場合は16bitに変換する必要があります。この時に問題となるのが「量子化誤差」です。

量子化誤差とは?

高いビット深度から低いビット深度へ変換するということは、より細かかった表現の段階を、より粗い段階にまとめることを意味します。この時、元の音の正確な位置を再現できず、最も近い段階の数値に無理やり丸め込まれてしまいます。この元々の数値との間に生じるズレが「量子化誤差」です。

この誤差は、特にリバーブの余韻が消えていく部分や、フェードアウトしていく音など、非常に小さいレベルの信号で「ジジジ」というような不自然な歪みやノイズとして現れ、楽曲の透明感を損なう原因となります。

ディザリングの役割とタイミング

ここで登場するのがディザリングです。例えば、24bitで制作した楽曲をCD品質の16bitに書き出すとします。このビット深度の変換を行う際にディザリングを適用しないと、先述した量子化誤差による歪みが発生してしまう可能性があります。

ディザリングは、この変換時にあらかじめ計算された非常に微小なレベルのランダムなノイズ(ディザノイズ)を加えます。このノイズが加わることで、量子化誤差によって生じる規則的な歪みのパターンがランダム化され、人間の耳には特定の歪みとしてではなく、非常に静かなヒスノイズのように知覚されるようになります。

結果として、耳障りなデジタルノイズがマスキングされ、元のオーディオが持っていた繊細なニュアンスや余韻がより自然に再現されるのです。ほとんどのリスナーが気づかないレベルのノイズと引き換えに、聴感上好ましい結果を得られるのがディザリングの最大のメリットです。

ディザリングをかけるべき「唯一」のタイミング

DTM初心者の方が最も注意すべき点は、ディザリングは「最終書き出しの時に一度だけ」行うということです。具体的には、マスタリングが完了し、CD用(16bit)や配信用ファイルなど、現在のプロジェクトよりも低いビット深度のマスターファイルを作成する最後の工程でのみ使用します。

もし作業の途中でディザリングをかけてしまうと、不要なノイズがオーディオファイルに焼き付いてしまいます。そのファイルにさらにエフェクト処理などを加えると、ノイズが蓄積・増幅され、音質劣化の原因となります。ディザリングは常に「最後の仕上げ」と覚えておきましょう。

ディザリングが不要な場面

便利なディザリング処理ですが、常に必要というわけではありません。以下のような場面ではディザリングは不要、あるいは適用すべきではありません。

1. ビット深度を下げない場合

ディザリングは、あくまでビット深度を「下げる」時に発生する誤差を補正する技術です。したがって、24bitのプロジェクトを24bitのWAVファイルとして書き出す場合など、ビット深度が変わらないのであればディザリングは必要ありません。

2. 32Bit floatで書き出す場合

DAWの内部処理などで使われる32Bit float(32bit浮動小数点数)は、非常に広大なダイナミックレンジを持つ特殊な形式です。この形式で書き出す場合は、量子化誤差が実質的に問題にならないため、ディザリングについて心配する必要はありません。

3. マスタリングエンジニアに渡す場合

ミックスダウンした音源を、外部のプロのマスタリングエンジニアに依頼する場合は、ディザリング処理は行わずに書き出しましょう。最終的な音質調整はマスタリングエンジニアの仕事であり、ディザリングもその工程の一部です。エンジニアが最適なディザリング処理を選択できるよう、余計な処理は加えないのが基本です。事前にエンジニアにファイルの形式(ビット深度、サンプリングレート)を確認しておくとスムーズです。

4. MP3やAACなどの非可逆圧縮形式にする場合

MP3やAACのような非可逆圧縮形式に変換する場合、ディザリングは基本的に適用しません。これらの形式は、人間の耳に聞こえにくい部分のデータを間引くことでファイルサイズを小さくしています。この圧縮プロセス自体がディザリングの効果を打ち消してしまったり、予期せぬノイズを生み出したりする可能性があるためです。

5. 意図的にローファイなサウンドを狙う場合

Lo-Fiヒップホップのように、あえてビットを落としたような「ザラついた」質感を意図的に狙う場合、ディザリングは不要です。むしろ、ディザリングをかけずに書き出すことで得られる、ある種のデジタルな粗さが、狙い通りのサウンドになることもあります。

まとめ

今回は、デジタルサウンドを綺麗に仕上げる「ディザリング」について解説しました。

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、「24bitなどの高い解像度から、CD用の16bitへ変換するなど、ビット深度を下げる最終書き出しの際に一度だけ適用する」という基本を押さえておけば大丈夫です。

DAWによっては、ディザリングにもノイズの特性が異なるいくつかの種類(アルゴリズム)が用意されている場合がありますが、まずは標準的な設定で問題ありません。慣れてきたら、その微妙な違いを聴き比べてみるのも面白いでしょう。

一聴しただけでは分かりにくい非常に繊細な処理ですが、ディザリングを正しく使うことで、あなたの楽曲のクオリティをもう一段階引き上げることができます。ぜひマスターして、よりプロフェッショナルなサウンドを目指してください。

以上、「DTMにおける「ディザリング」とは?デジタルサウンドをより自然にする仕組みを解説」でした。