【初心者必見!】エフェクターボード作りでやりがちな10個のミス

ギタリストはエフェクターを購入して、自分の理想となるギタートーンを求めて、あれやこれやと試行錯誤しながらエフェクターボードを組み立てています。トーンについてはネットで色んな意見がありますが、ギタートーンは主観的なものであり、本人が望むサウンドが出せればそれが最良のサウンドとなります。

しかし、いくつかの要素に注意せずに組み立てると、理想のサウンドとはかけ離れ、組み立てにかけた時間や費用が無駄になってしまう可能性もあります。

そこで今回は、エフェクターボードを組み立てる際によく見られる間違いを10個ご紹介します。

1. ボードに余裕がない

将来的にもしエフェクターを追加する可能性があるなら、少し余裕を持たせたサイズのボードを選ぶことをおすすめします。ほとんどのギタリストは、現在所有しているエフェクターの数にちょうど合うボードを選びがちですが、後でエフェクターを追加するときに、ボード自体を買い直す必要があることがあります。

「欲しいエフェクターがあるけれど、またボードを買わないと…」という状況になっていますと、機材導入の心理的な壁となってしまい、新しいサウンドを試す機会を失うことになっていまう可能性もあります。

特に初心者の頃は様々なエフェクターを試したり集めたりする傾向があるので、エフェクターボードを購入する際は少し将来を見越して、やや大きめのサイズを選ぶことをおすすめします。

2. パッチケーブルが低品質

ギターとアンプを繋ぐシールドにはコストをかける一方で、エフェクター同士を繋ぐパッチケーブルには極端に安価な製品を使用している方をよく見かけます。

以前の記事でも触れたように、電気信号の伝達では基本的に音質の劣化が生じます。ギター本体からアンプのスピーカーに至るまでの経路全体で、この劣化をいかに少なくするかが、高品質なサウンドを得るポイントとなります。

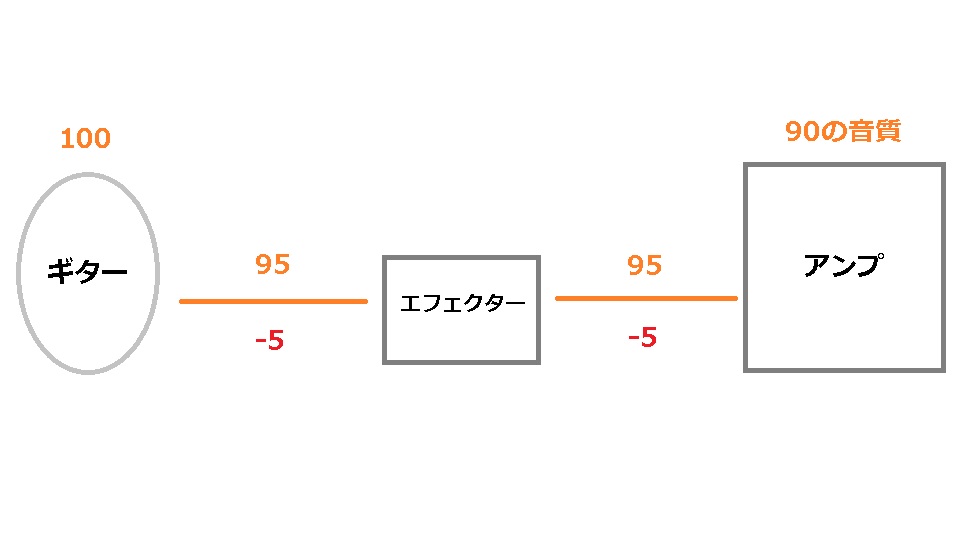

例えば、ギター本来の音を100とし、「性能が95」のケーブルを2本使用して信号を送るとします。

単純計算で90の音質が最終的に出力されると仮定します。

もし、パッチケーブルに低品質な「性能が50」のものを使用した場合…

音質は一気に40まで低下してしまう可能性があります(※これはあくまで信号劣化のイメージです)。途中の経路で高級なケーブルを使用したとしても、一度劣化した信号が回復することはありません。

音質劣化を最小限に抑えるためには、シールドやパッチケーブルなど、信号経路全体で使用するケーブル類に均等にコストを配分することが重要です。

3. 繋ぎ方を間違える

エフェクターの接続順序に絶対的な正解はありません。様々な配置を試して独自のサウンドを見つけ出すのも、エフェクターボード作りの醍醐味の一つです。しかし、各エフェクターの仕組みや機能を十分に理解せずに順序を間違えると、それぞれのペダルが持つ本来の性能やサウンドを発揮できない可能性があります。

エフェクターを繋ぐ順番は全体のトーンに大きな影響を与えるため、どのようなサウンドを目指したいのか、明確なイメージを持つことが、最適な順序を見つける上で大切となります。

→エフェクターは繋ぐ順番に気を付けよう!エレキギターの正しいセッティング方法

4. 電源供給に配慮していない

各エフェクターには、それぞれに適した電圧や電流などの電力要件があります。間違えた電源の使用や電圧の不安定さは、エフェクターの故障に繋がる可能性があります。仕様に合った正しい電源を使用することで、エフェクターを安全に使用し、寿命を長く保つことができます。

また、安定したクリーンな電源は、エフェクト信号へのノイズ混入リスクを低減します。特にデジタルエフェクターはノイズの影響を受けやすく、電源品質がパフォーマンスや音質に直接影響することがあります。

5. メインの歪みペダルだけでゲインを稼ぐ

多くのギタリストのボードには、オーバードライブやディストーションなど、複数の歪み系ペダル(ゲインを上げるペダル)が配置されています。メインとなる歪みペダルの他に、ブースターなどを組み合わせる場合、それぞれのペダルが上手く連携していることが重要です。

よくある間違いとして、メインの歪みペダル単体でゲイン(歪みの量)を最大近くまで上げてしまうケースが挙げられます。複数の歪みペダルを組み合わせる際は、それぞれのゲインを少し抑えめに設定し、複数のペダルをオンにした状態で目的のゲイン量やサチュレーション感に達するように調整することで、より多彩で芯のあるサウンドメイクが可能になります。

6. エフェクターを繋ぎ過ぎている

市場には魅力的なエフェクターが数多く存在するため、ついコレクションしたくなりますが、たくさんのペダルを追加することが、必ずしも良いサウンドに繋がるとは限りません。

一つのボード内に必要以上にたくさんのエフェクターを配置すると、信号経路が長くなり音質劣化やノイズ発生の原因となるだけでなく、足元が複雑になりすぎて、ライブ演奏中にペダルの踏み間違いなどのミスを起こる可能性も高まります。

7. バッファを活用していない

バッファ(Buffer)とは、ギターからのハイインピーダンス信号をローインピーダンス信号に変換し、信号の劣化を防ぐための電子回路です。ギターの信号は、長いケーブルや多数のエフェクターペダルを経由すると、レベルが減衰したり高域が失われたり(ハイ落ち)、ノイズの影響を受けやすくなったりします。バッファは信号を強化し、インピーダンスを適切に管理することで、信号品質を維持する役割を果たします。

主流の「トゥルーバイパス」方式のエフェクターは、オフ時に信号が回路を完全にバイパスしますが、システム内にトゥルーバイパスのペダルが多い場合や、長いケーブルを使用する環境では、信号劣化の問題が起こりやすくなるので注意が必要です。

8. ペダルの固定が不十分

エフェクターボードの機能性と安定性を発揮するには、各ペダルをボードにしっかりと固定することが不可欠です。固定が不十分だと、運搬時の振動でペダルがズレて配線が抜けたり、ライブ演奏中にペダルを踏んだ際の衝撃で位置が動いたりするといったトラブルの原因となります。

マジックテープ(ベルクロ)を使用する場合は、接着面の油分や汚れを落として、ペダルの重量やサイズに応じて十分な大きさで接着するなど、丁寧な作業が求められます。結束バンドや専用の固定金具を使用する際も、ペダル本体やケーブルに過度な負荷がかからないよう注意が必要です。

9. ノイズ対策が不十分

適切な電源供給によるノイズ対策は基本ですが、ノイズの原因はそれだけではありません。例えば、デジタルエフェクターとアナログエフェクター(特に歪み系など)を近接して配置することによる干渉ノイズや、オーディオ信号用のパッチケーブルと電源ケーブルの配線ルートに起因する誘導ノイズなどが挙げられます。

パワーサプライの各出力が電気的に独立していない(アイソレートされていない)場合、消費電流の大きいデジタルペダルから発生するノイズが、電源ラインを通じて他のペダルに回り込んでしまうことがあります。また、音声信号ケーブルと電源ケーブルを平行に束ねて配線すると、電源由来のノイズを音声信号が拾いやすくなります。

10. メンテナンスを怠っている

エフェクターの安定した動作のためには定期的なメンテナンスが欠かせません。特に、ケーブルを接続するジャック部分のホコリや汚れは、接触不良による音切れや「ガリ」と呼ばれるノイズの原因となります。パッチケーブルのプラグ部分も同様です。

定期的にエアダスターでジャック内部のホコリを除去したり、接点洗浄剤を使用してジャックやプラグの金属接点をクリーニングしたりするだけでも、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

エフェクターボードを組み立てる際によく見られる10の間違いについてご紹介しました。

- ボードに余裕がない

- パッチケーブルにこだわらない

- ペダルの接続順序を考慮しない

- 電源供給に配慮していない

- メインの歪みペダルだけでゲインを稼ぎすぎる

- エフェクターを過剰に接続している

- バッファを活用していない

- ペダルの固定が不十分

- ノイズ対策が不十分

- メンテナンスを怠っている

エフェクターボードを組み立てる際には、これらの点に注意しながら、理想のトーンを追求するために必要十分なエフェクターを選び、正しくに配置、管理することが重要です。

そして、エフェクターの接続順序、ケーブル選びと配線、電源環境の整備、ノイズ対策、さらには日々のメンテナンスといったこと行うことで、よりクオリティが高く、信頼性のあるサウンドシステムを構築できるでしょう。

以上、「【初心者必見!】エフェクターボード作りでやりがちな10個のミス」でした。

【2023年最新】ギター用ディストーションエフェクターおすすめ12選

エフェクターボードを組み立てるときによくある7つの間違い