耳コピに挑戦してみよう!【絶対音感はいりません】

弾きたいなと思った楽曲を楽譜を見ずに、自分の耳で聴いて演奏できれば便利だなと思いませんか?

今は楽譜の販売サイトや、コード掲載サイト、YouTubeではギターのTAB譜を公開してくれていたりもしますが、マイナーな楽曲だとなかなか見当たらない場合も多いです。

演奏する為ではなく、ミュージシャンにとって耳コピによる音楽的メリットは多く、音感や理論を鍛えるためにも耳コピは良い練習にもなります。

耳コピにも色々な方法がありますが、今回は音感が無くてもコピーできるようになるために必要な5つのテクニックをご紹介します。

耳コピが上手い人は耳でコピーしていない

いきなり矛盾しているような見出しですが、音を耳で聴いてすぐ楽器で表現できるような人は、1音1音を全部耳で聴いて記憶しているわけではありません。

全体の楽曲構成やキー、スケール、コード進行等から音楽セオリーに当てはめて「ここでこう弾いてるのなら次はこうだろ」みたいな感じで耳コピを進めていきます。

音感が良い人でも、聴いた音をひとつひとつ鍵盤やフレット上から探し出すのはとても大変です。

難しい楽曲のコピーはある程度の経験は必要です

誰でも自分の好きな楽曲を耳コピして弾いてみたいとは思いますが、なるべく簡単な楽曲から耳コピすることをおすすめします。

例えばメタルやジャズのような楽曲は、特殊なチューニングであったり、音楽セオリーから外れたことをやっている場合もあるからです。

ダウンチューニングされていることに気付かず、レギュラーチューニングで音を探し続けるというのは結構あるあるです(笑)

いきなり難しい楽曲にチャレンジするのは挫折の原因にもなるので、ネットで調べてなるべくシンプルで簡単な楽曲からはじめましょう。→エレキギター初心者におすすめの練習曲(洋楽・邦楽)20選

聴き取れる単音を探す

多くの人はサビをコピーしようとしますが、一番盛り上がるセクションなので、色々な楽器が鳴っていたりと意外と難易度が高いです。

はじめは、なるべく静かなセクションで聴きとれる単音を探しましょう。

実際に声に出してみる

聴き取りたい音が認識できたら、実際に「アー」と声に出しながら鍵盤をどこか適当に鳴らしてみて、自分の声と鍵盤の音の高さを比べます。

鍵盤の音と自分の声が一致するまで探すのですが、1個づつずらして順番に12音押していけば、必ずどこかで合うポイントがあるはずです。

まずは楽曲全体で音をはっきりと聴き取れるポイントを探してみましょう。

低い音に集中する

人間は色々な音がごちゃ混ぜになっていても、一番低い音と一番高い音は認識しやすくなっています。

どうですか?少し慣れは必要ですが、他の音は無視して一番低い音だけに意識を集中すると聴き取りやすいかと思います。

ベースの音を聴き分けることができれば、その音がコードのルート音(和音の一番重要な音)である可能性が非常に高いです。

例えばベースの音がC(ド)の音だった場合は、その部分ではCコードが鳴っている可能性が高いということです。※もちろん例外もあるので一概には言えませんが、音を探すためのヒントとして使えます。

→ギターの耳コピをもっと簡単にする5つの方法

解像度の高いヘッドホンを使う

いくら耳が良い人でもスマホのスピーカーで耳コピをしろと言われても非常に難しいものです。

音の解像度が低く(音が固まって聴こえる)低音再生能力も低いので、いまいちコード感がつかめず苦戦します。

耳コピを簡単に行いたい場合は、プロフェッショナルがレコーディング等で使用する「モニターヘッドホン」をおすすめします。モニターヘッドホンは一般的なリスニング機器と比べると少し高価ではありますが、音の解像度が非常に高く、ひとつひとつの音がはっきりと認識しやすくなります。

一度もモニターヘッドホンを視聴したことが無い方は、家電製品店などで視聴してみることをオススメします。

ハイハットの刻みや、歌のブレス、ギターのフィンガリングノイズまで綺麗に聴こえるので、音楽を聴くことがとても楽しくなりますよ。

さらに密閉型タイプのヘッドホンはもっとも低音が良くでる(認識しやすい)ので、ベースの聴き取りも非常に簡単になるのでオススメです。

耳コピをするためだけにモニターヘッドホンを買うのはさすがにコスパが悪いので、これからDTMのようなミックス作業もやっていきたいと考えている方は買っておいて損はないと思います。

まずはパワーコードだけで

ルート音が聴き取れたら、とりあえずパワーコードでコピーを進めていきましょう。

パワーコードとはロック等でよく使われる「ルート音+5度」で構成された、簡略されたコードのことです。

パワーコードは非常に便利なコードで、メジャー、マイナー、7th、9thとかのコードネームに関係なく、すべてに当てはめることができるので、とりあえずパワーコードでコピーを進めることで楽曲構成やコード進行などを把握します。

全体の進行を把握して、次の項目である「ダイアトニック」に当てはめることで、コードの構成音もある程度把握することができるようになります。

→パワーコードについて【作曲に役立つ音楽理論】

ダイアトニックに当てはめる

全体のコード進行がわかれば、その楽曲のキーを見つけることができます。キーの見つけ方はこちらの記事内でも解説しているので参考にしてみてください。

→キーの正しい決め方【作曲に役立つ音楽理論】

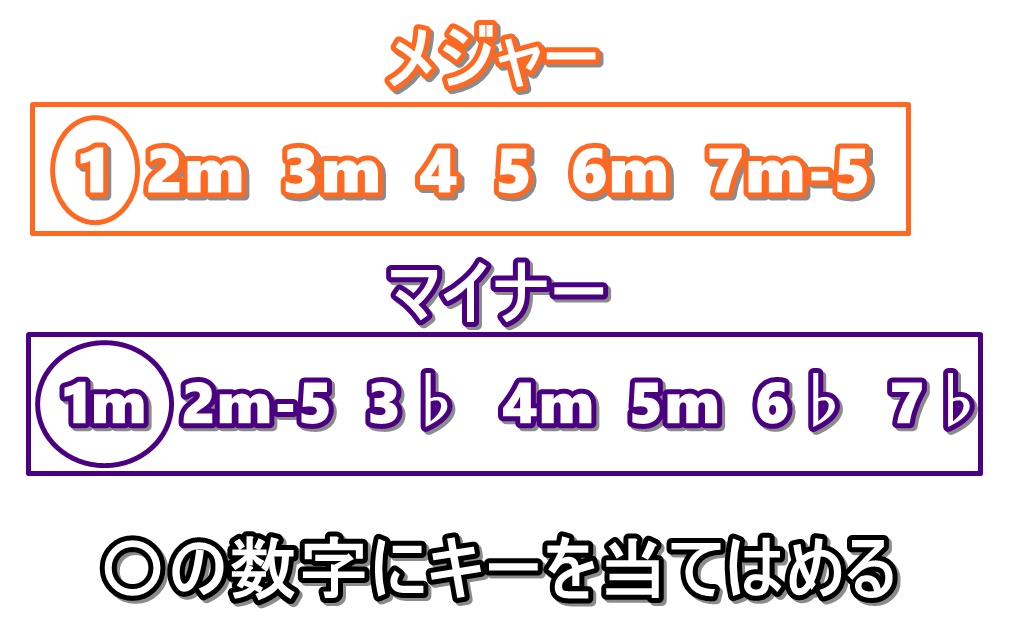

実際にキーの音を下の画像の〇部分に当てはめてみましょう。

例えばキーがCだった場合「C Dm Em F G Am Bm-5」という具合です。

これで合わない場合はマイナーの方に当てはめてみてください。日本のメジャーな楽曲である場合は、このどちらかに当てはまるはずです。

この方法を使えばキーがわかるだけで、ダイアトニックの法則に当てはめることで、その楽曲のコードの構成音も見つけ出すことが出来るので非常に便利です。

まとめ

耳コピの方法について解説してきました。

- 聴き取れる単音を探す

- 低い音に集中する

- 解像度の高いヘッドホンを使う

- まずはパワーコードだけで

- ダイアトニックに当てはめる

実際にはこのように聴き取れる場所を探して、キーを見つけて音楽理論に当てはめるという流れで、楽曲内で使われている音をしぼることができるので、耳コピも簡単になるわけです。

音楽理論が苦手な方も多いとは思いますが安心してください。長く楽器を触っていれば感覚的にわかるようになります。

そして感覚的に理論がわかる頃には間違いなく音感も身についていると思うので、音を聴いて、その音を自分の楽器で鳴らすことも可能になっているかと思います。

以上、耳コピに挑戦してみよう!【絶対音感はいりません】でした。

Hi-STANDARD - Stay Gold【TAB譜付き】ギター奏法解説

簡単ギター練習フレーズ(コードストローク入門編)【TAB譜付き】