マスタリングとは?基本的な5つのステップとヒント

マスタリングはミキシング作業の後に行う、プロダクションにおける最終工程のことで、イコライジング、コンプレッション、リミッティング等のマスタリング用プラグインを使ってオーディオバランスを最適化します。

音質や音圧を調整して、すべての再生機器やメディアフォーマットでなるべく同じようなバランスで再生されるようステレオミックスを最適化することで、アーティストとリスナーとの音楽的なギャップを埋めることを目的としています。

クラブの特大スピーカーからスマホのスピーカーまで、一般的なリスニング環境は様々で、特にローエンドの低音再生能力には大きな差があります。さらにSpotifyやApple Musicなどの再生するプラットフォームの違いによって、最適なLUFS(=音圧値)に違いが発生します。

このような再生環境の違いを考慮し、アーティストの届けたいサウンドとリスナーが実際に聴いているサウンドに生まれるギャップを可能な限り小さくすることを目標にマスタリングを施します。

複数の楽曲のバランスをとる

アルバムのような複数の楽曲をリリースする場合に、アルバム全体を通してバランスのとれた一貫性のあるサウンドに仕上げる必要があります。

激しい曲の次に静かなバラードがくる場合、ちゃんとボリュームの調節がされていないと、楽曲間の音量差が大きすぎて、リスナーがいちいちボリュームを操作しなくてはならなくなってしまいます。

楽曲と楽曲の間の「空白」時間の調節もマスタリングで行います。BPMや世界観が似ている曲は空白を短めにしたり、逆に世界観がガラっと変わる場合には少し空白が必要かもしれません。

現在のマスタリング概念

最近ではミックスとマスタリングを分けることなく、同時に行うエンジニアも増えてきました。

音質、音圧調整という意味のマスタリングにおいて、PC能力やDAWの進化、配信フォーマット先のノーマライゼーションの統一化が進むことで、本来マスタリングで行う作業もミキシング中に行うことが可能になってきています。

マスタートラックにマスタリングソフトを挿し、マスター音源に近い状態をモニターしながらミックスを進めることができるようになったことも要因の一つです。

ミキシングとマスタリングの違い

ミキシングエンジニアの目的

ミキシングエンジニアは録音された各トラックの音量バランスや音色などを調整し、すべての楽器がアーティストの希望に沿ったバランスで出力されるように最適化します。

例えば、楽曲を再生すると、ボーカル・コーラス・ギター・ベース・ドラム・シンセサイザーなどのさまざまな楽器が鳴っているのが分かるかと思います。これらの楽器バランスとキャラクターを調整することで楽器同士の衝突や濁りを解消し、さらにEQ、コンプ、パンニング、リバーブなどのツールを使って曲の重要な要素を強調します。

マスタリングエンジニアの目的

マスタリングエンジニアは、ポストプロダクションの最終工程として作品全体を聴いています。マスタリングエンジニアは完成した作品を聞いて、さらにサウンドを向上させるために必要なことはないかと考えています。

ステレオミックスの音響要素を調整し、すべてのシステムで最も効果的に再生されるようにする為、レベルやトーンなど、ミックスで完成されたあらゆる側面をEQ、コンプレッサー、リミッター、ステレオエンハンサーなどを使って微調整して整えていきます。

実際にマスタリングで行われるプロセスは以下の通りです。

- イコライジング

- コンプレッション

- ステレオバランス

- リミッティング

- マスターを完成させる

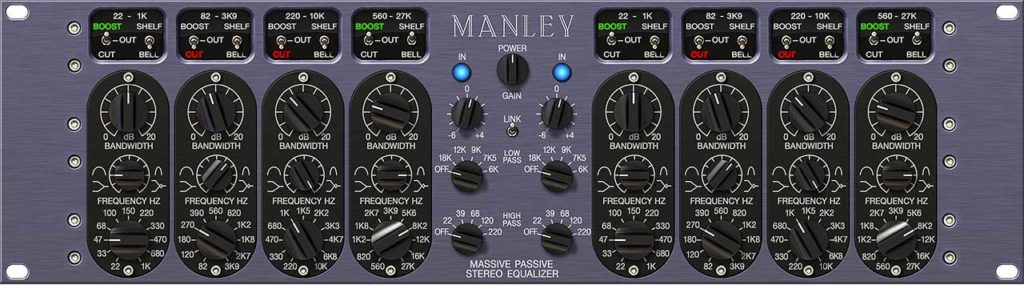

1. イコライジング

一つまたは複数のEQを使い、全体的な周波数スペクトルを最適化します。

マスタリングセクションで使用するEQは基本的にはブーストよりもカット方向に使用し、広めのQで、上下に2dB以内で緩やかにカットまたはブーストします。

もし2dB以上のイコライジングが必要な場合はミックスに戻ってやり直した方が、良い結果を得られやすいでしょう。

2. コンプレッション

EQと同じく、コンプレッションはマスタリングの重要な部分ですが、必ずしも必要であるというわけではありません。波形や耳でしっかり聴いて、コンプレッションが必要かどうかを判断します。

マスタリングにはバスコンプやマルチバンドコンプレッサーが使われ、ステレオミックスにパンチを加えるだけでなく、全体的なダイナミクス感をコントロールするのにも最適な方法です。

実際には低いレシオ値、ソフトニー、中~遅めのアタックで緩やかなコンプレッションをかけることで複数のトラックをまとめる「接着剤」的な使い方をします。

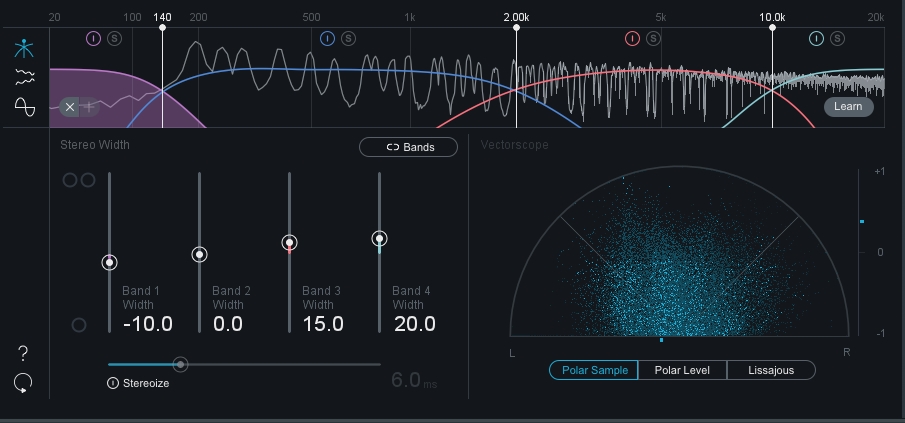

3. ステレオバランス

プロフェッショナルの音源はどれも左右に大きく広がり、立体的なのが特徴です。

ステレオエンハンサー等を使用してミックスの幅を調整し、必要に応じて200Hz以下のローエンドのみをセンター寄りにしたり、ハイを左右に大きく広げることもあります。

最近のシンセはしっかり左右に広がってくれますし、ハース効果を使用してミックスの段階でステレオ幅を大きく使えている場合には必須ではありません。

あまり広げ過ぎると定位やミックスバランスが不安定になるので、ほどほどにしましょう。

4. リミッティング

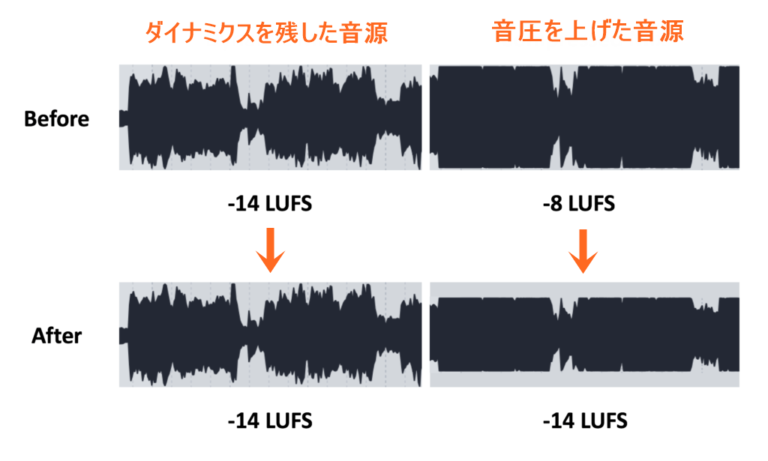

マスタリングにおいて重要な工程で、マスタリング用のリミッター・マキシマイザーを使用して、音源の音圧を上げます。

人の耳は大きい音ほど良い音と認識するので、音を底上げして出来る限り音圧をあげるのですが、変わりにトランジェントや楽曲のダイナミクスが犠牲になります。

現在はラウドネス戦争は終わり、いくら音圧を上げたところで主流のストリーミングサービスでは-14LUFS辺りまで自動的に音圧を下げられるので、無理に音圧を上げる必要も無くなりました。

5. マスターを完成させる

音源のサンプリングレートとビットデプスの設定や、マスターカット、フェード、曲間タイム、ラベル付けを行い、Spotify、Apple Music、YouTube、SoundCloudなどのすべてのプラットフォームで使用できるようにします。

もしCDを作成するなら44.1KHz/16bitでマスター音源を作成する必要があります。

マスタリングに役立つ5つのヒント

音楽をマスタリングするプロセスを学んだら、実際にマスターする際に役立ついくつかのマスタリングヒントをご紹介します。

1. 音響空間を最適化する

マスタリングは針の穴に糸を通すかのような非常に繊細な作業です。

小さな変化で、ミックス全体のサウンドが変わる可能性があるので、マスタリングを行うリスニング空間を出来る限り最適化する必要があります。

モニターの配置、部屋全体の音響を正しくセッティングして、なるべく原音に忠実にニュートラルな出力が得られるようにしましょう。

部屋の音響に自信がない場合や、コストがかけれない場合は、モニターヘッドフォンを使用することも検討してみましょう。

2. 休息を取る

先述したように、マスタリングは非常に小さな変化を感じ取る作業なので、マスタリングに移る前にはなるべく休息を取り、耳を休ませることを推奨します。

特に何時間も続けてミックスに取り組んできた耳では、音響バランスに対して公平な判断を下すことが難しくなります。

ミキシングとマスタリングの間の時間が長ければ長いほど、サウンドバランスをより客観的に判断することができるようになるので、早くても睡眠を挟んだ次の日に行うのが最適です。

3. 適切なラウドネス値を見つける

先述したように、主要なストリーミングサービスではラウドネスノーマライゼーションを採用しているため、曲をマスターする前に、適切なラウドネス値を把握しておく必要があります。

各ストリーミングサービスのターゲット値よりも高いレベルで音源を配信しても、自動的に曲のレベルを下げられることになるので、結果的に多くのダイナミクスを失った状態で配信されます。

サービスに応じて-12〜-16LUFSで動作する傾向があるので、リミッティングで限界まで押し上げた音源よりも、ヘッドルームを十分に残した音源の方が有利に動作します。

※詳しいラウドネス値は音楽ストリーミングサービスごとの最適なLUFS目安はいくつ?をご覧ください。

4. リファレンス音源を用意する

既存のプロの楽曲からテンポ、ジャンル、アレンジが似ている曲を見つけて、常にリファレンス(=参考音源)として作業を進めることをおすすめします。

自分の理想とするサウンドに近い音源を、DAWにドラッグして、ミックスとマスターするときには音量のバランスや質感を見失わない為にも、リファレンストラックとして聴ける状態にしておきます。

リファレンス音源と自分の作品を聴き比べることで、常に客観的な視点でバランスをみれるようになり、第三者として自分の作品を評価することができるようになります。

5. AIツールを使用する

現在では音楽ソフトウェアの技術進歩も進み、Ozoneのようなマスタリングプロセスを自動化してくれるAI搭載のソフトウェアも増えてきました。

楽曲の仕上がりを指定して曲を再生すると、トラックのEQバランス、ダイナミクス、その他さまざまなパラメーターの分析が開始され、希望に沿ったマスタリングテンプレートが作成されます。

「自分でマスタリングを行いたい!」という方にとっても、AIの提案はあくまでマスタリングプロセスのスタート地点として使用することで、作業時間を大幅に節約することができます。

まとめ

マスタリングについてと、5つのプロセスとヒントについて解説してきました。

マスタリングの流れ

- イコライジング

- コンプレッション

- ステレオバランス

- リミッティング

- マスターを完成させる

マスタリングの品質を向上させるコツ

- 音響空間を最適化する

- 休息を取る

- 適切なラウドネス値を見つける

- リファレンス音源を用意する

- AIツールを使用する

基本的な5つの工程となりますが、すべての再生機器やメディアフォーマットでなるべく同じようなバランスで再生されるようにステレオミックスを最適化することがマスタリングの本来の目的なので、マスタリングで音質向上を期待しないということです。

まずはミックスの段階で良い音質バランスを目指すことが、最終的な音源品質に直結するので、ミックスの段階から納得いくバランスを入手しておきましょう。

以上、「マスタリングとは?基本的な5つのステップとヒント」でした。